文|33

剧集的长短之争走到如今,长剧创作者们已从初期的普遍焦虑中逐渐沉下心态,不再如惊弓之鸟一般。

尽管行业内的忧虑之声犹存,2025年开年以来的长剧市场大盘也难言乐观,但多数创作者,尤其是头部力量,几乎都摸索出了自身的应对之道。而短剧创作者们则依托强情节密度、快节奏反转、适配移动端竖屏传播与碎片化消费场景等特点,形成了独特的生存法则。

肉眼可见,未来或许并非一方彻底取代另一方,而是长短剧各自深耕,努力在目标受众中寻求最大公约数。不过,长剧面临的危机确实更为迫近:题材创新的瓶颈如何突破?观众基本盘如何稳固乃至扩大? 当长剧遭遇市场巨变,行进中的创作者们又该如何调整航向,找到风暴中的生存策略?在第30届上海电视节上,白玉兰奖的评委们给出了各自的回答。

除了短剧对长剧的冲击,在技术狂飙突进、媒介形态日新月异的当下,关于AI能否取代创作者的争论同样甚嚣尘上。“AI是否能够取代编剧”几乎成了创作者在每个场合都无法回避的问题。

对此,编剧、导演张挺给出了一个充满哲学意味的回答:“我觉得我们对AI的设想有点过高了,它跟我们本质上是不同的东西。如果它们有生命的话,它们是硅基生物,我们是碳基,这是不一样的。我们跟AI最大的区别是我们会死,AI不会死。”他认为,人类的所有重要成就都源于对死亡的恐惧,这才诞生了文学与艺术。

或许,技术可以模拟情节、套路,却无法复制由生命有限性催生出的情感重量与灵魂震动。这从根本上确立了创作的核心价值:人性的复杂、情感的深度,以及对生命本质的终极关怀。

然而,坚守人性内核并非意味着固步自封,面对观众日益提升的审美需求和快速变迁的媒介环境,评委们一致强调表达的进化与对观众的尊重。

编剧高璇捕捉到当下观众的诉求,认为他们渴望“更短的篇幅、更饱满的情绪价值、更深刻的关照,以及更加电影化的视觉呈现。”这要求创作者必须“紧跟时代,向观众学习”,将观众的需求转化为创作的动力与要求,实现作品与观众的同频共振。

高璇作品:《不完美受害人》

导演、编剧康洪雷则以敏锐的生活观察印证了这种进化的紧迫性。环境已然剧变——父母辈年轻时打开电视机尚需等待剧情展开,而当下快节奏的生活已难容年轻人有片刻的等待空档。“你得相应在节奏上做出调整,不是说像MV一样剪得目不暇接,但是在这样一个节奏下,你应该怎么表述你的故事、讲你的人物关系?比如讲两个人初次见面,如果你还坐着娓娓道来,人家早站起来走了。时间就那么几分钟,我必须在几分钟内,大致对你有点了解。”

康洪雷经常坐地铁观察,他发现车厢里的人大多在刷购物信息或玩游戏,留给长剧的耐心空间被严重挤压。但这并非意味着创作者要一味追求物理节奏的“快”。

编剧、导演张挺提到中央戏剧学院的传统教学案例“杀手在敲门”:“一个人在屋里,外面有一个杀手,杀手现在在敲门,屋里这个人决定开不开。这个时候你会发现双方都是静态的,但是双方的内心都是极致动态的,这个时候你说它是快还是慢?所以快不是终极目的,我向来认为快和慢必须结合好才有一种节奏,一味的快和一味的慢是一样的效果。”

在“快”与“慢”的辩证中,中国电视剧创作的内核清晰呈现:万变不离其宗的是对人性的深刻挖掘与真诚表达,而“变”则体现在表达方式、叙事节奏、视听语言上必须与时俱进。真正的戏剧节奏,应服务于人物内心的波澜起伏,而非简单的事件堆砌速度。快慢结合,张弛有度,方能抓住观众。

在追求叙事效率与强情节的当下,群像戏以其丰沛的生命质感和广阔的时代景深,成为对抗创作同质化的珍贵路径。

康洪雷在电视剧评委会主席大师班上提到,自己偏爱“人多一点的戏”,这种偏爱源于对生活本真的深刻洞察:“今天有这么多的人,我们每个人都代表一个个体,每个人都有自己的性格、自己的成长环境,都有纵向横向错综复杂的人际关系,所以你老把视角放在一两个人身上,我觉得这有点不公平。”

在他看来,芸芸众生中藏着最动人的故事素材:“平静如水的柔美表象下”的波涛汹涌,“难以启齿、无法诉说”的心灵疾苦,因微小误解而渐行渐远又最终和解的人生轨迹……

康洪雷作品:《父辈的荣耀》

这种群体生命经验的沉淀与升华,正是群像戏独有的精神魅力,观众也能从这样多元的角色中找到自己的情感投射。“这样的戏一定会满足不同人的心理状态,不同时代、不同温度、不同阶段的一些问题,多少也能满足一些。”这种创作观,与当下盛行的追求扁平人设、制造“速食”情感形成了鲜明对比。

而在历史剧领域,张挺则以另一种方式刻画着时代众生相。在他过往的创作中,不乏《大明风华》《天下长河》等历史大剧,在他看来,相比于揭示中国历史内部运作规律的宏大叙事,自己的专长实际在于对历史人物的深入塑造。

“我认为一部历史剧,哪怕你把所有的故事全忘掉了,但是你还记得剧中人物的人格,这个人格在一定程度上感动过你、激励过你,给你留下了内心印象,这个作品就不白写。所谓的小中见大,实际上是把几千年的历史浓缩在一个人身上,所以你会觉得他们‘人格虽小,景深很大’。

比如说《天下长河》,尤其是陈潢这个角色,他老说他是河伯投胎。实际上站在你画面前面的是清朝历史人物靳辅、陈潢,站在他们身后的是什么?是李冰、大禹那一批治河官员,他们是整个中华民族的守护神。这个景深非常大。你把对中国历朝历代治理黄河、为了黄河付出所有的河务官员的精神都凝聚在两个人身上,这两个人格形象就构成了。”

这种通过个体折射集体精神的笔法,正是历史群像的高级形态。张挺的新作《大生意人》同样延续这一脉络。该剧以咸丰年间为背景,通过一个逃亡犯人的眼睛,切入晚清上海这座波谲云诡的城市。

陈晓饰演的主角古平原,被塑造成了一个在传统伦理道德中行走,却保持读书人本色的“骄傲的中国人”。在他跌宕的命运中,交织着西洋势力的强势入侵、晚清官场的深度腐败以及新兴力量的复杂崛起。张挺通过这种个体命运,串联起外商、官吏等多元形象,映照出不同文化群体在时代裂变中的挣扎与生存。

无论是对市井众生百态的观察,还是在历史长河中打捞人性的微光,他们的创作都印证了,真正的群像力量,源于对个体生命的凝视与对时代精神的刻画。敬畏群体真实、根植人性沃土的创作,正是长剧生生不息、散发恒久魅力的本源。

骨朵在一文中提到过,中国电视剧从原创剧本和IP改编剧本平分秋色,到现在形成了IP改编剧本数量更多、原创剧本略少的市场格局。尤其头部大IP,如《长安的荔枝》实现影剧联动开发,其巨大的市场声量更凸显了这一趋势。白玉兰奖的入围名单,也直观反映了改编作品在当下的声量优势。

针对这一现象,张挺认为:“纯原创就是第一次面世,改编实际上是有人替你趟了一道水。”资本对风险的天然规避,使其毫不犹豫地投向自带粉丝基础与市场预期的“白马”,而冷落前途未卜的“黑马”。这导致原创剧本在起跑线上便处于资源与关注的弱势地位。

但张挺不认为二者是对立的:“改编和原著本身都是戏剧创作的一部分,没有好坏之分。”所谓“出水才见两腿泥”,最终决定成败的唯有创作本身的水准。

但改编这座看似安全的“金山”,也容易让创作者陷入众口难调的困局。书粉对“魔改”的声讨已成常态。对此,张挺坦言:“文字的想象力空间是个人构造的,它因人而异。比如说你是一个高中生,你去看这部IP作品,你脑子里幻想的世界是你的情感体验和你的眼光所决定的。同样这部作品十年以后再看,你幻想的世界又是另外一个样。你说你们两个人都是书粉,你们两个人还会打起来,所以没有可能性会让书粉满意。任何一部作品,它都不可能只服务于一部分书粉,它服务于戏剧大众。”

那么改编的破局点何在?在张挺看来,要找到原著中最吸引人的部分。“比如《罗密欧与朱丽叶》,你发现这个故事到今天大家还在改,而且今天的无数故事都在重新用它的结构,依然很棒。包括《泰坦尼克号》,不也是一个罗密欧朱丽叶式的故事吗?

所以我觉得你寻找到的唯一的一个公约数,就是这部作品中什么东西是最大程度上、最大范围内吸引受众的,你把这一部分摘出来,把它作为主要的油水吃下去,放在全剧里加以适当的夸张和放大就可以了。”

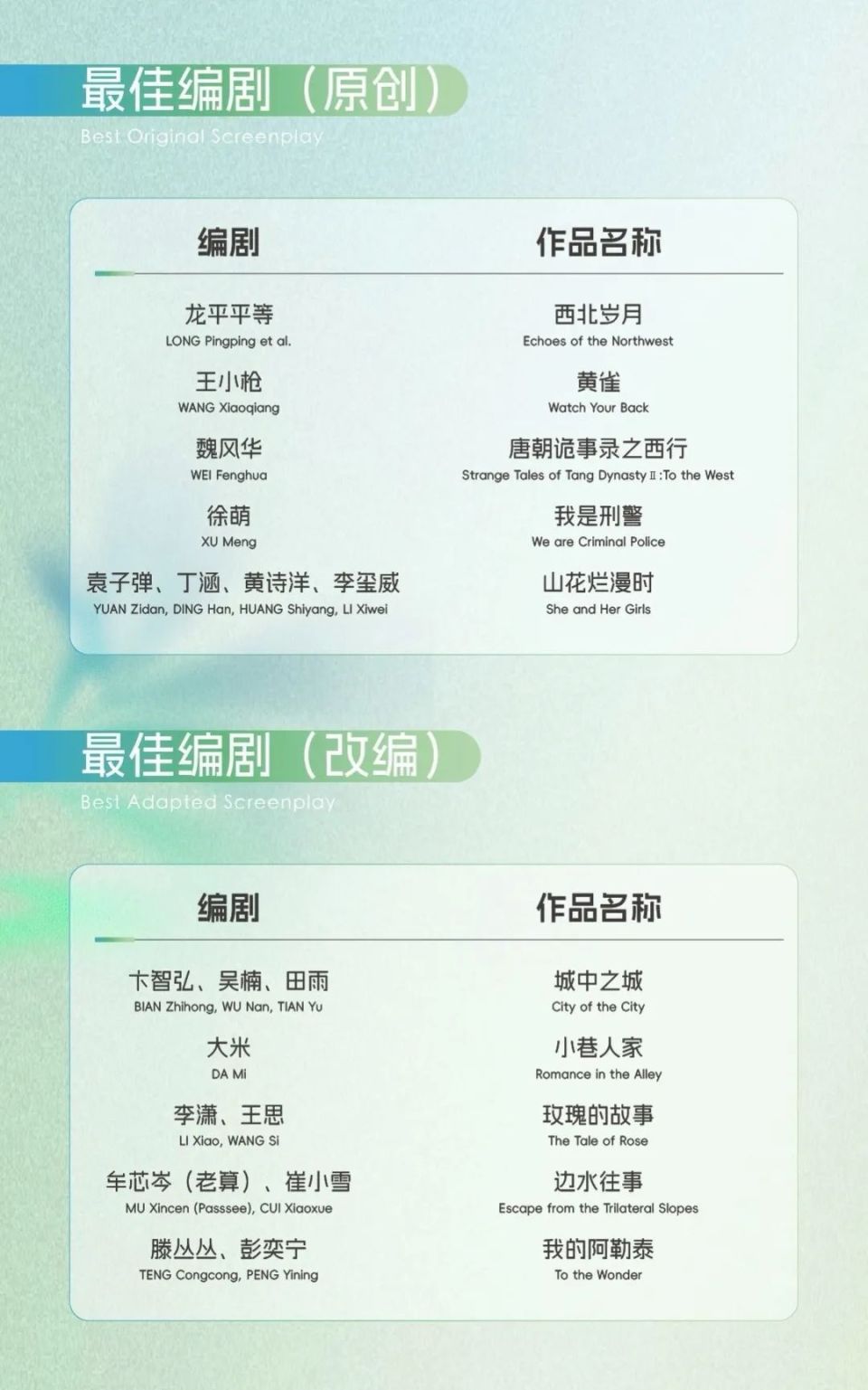

第30届白玉兰奖最佳编剧入围名单

可见,原创与改编并非对立,成败终究取决于创作的水准。改编作品虽坐拥“白马”之势,却也难逃众口难调之困。真正的破局之道,在于精准提炼原著中最动人、最具普世共鸣的核心,呈现给更广大的观众。说到底,无论原创还是改编,唯有抓住故事本身,方为颠扑不破的真理。

综观本届白玉兰奖入围名单,无论题材如何变幻,入围作品皆以扎实的故事根基立身,将打动人心的叙事呈现于观众眼前。明晚,颁奖典礼的大幕即将开启,让我们共同期待最终奖项花落谁家,见证这份对“好故事”的褒奖与肯定。